张印泉

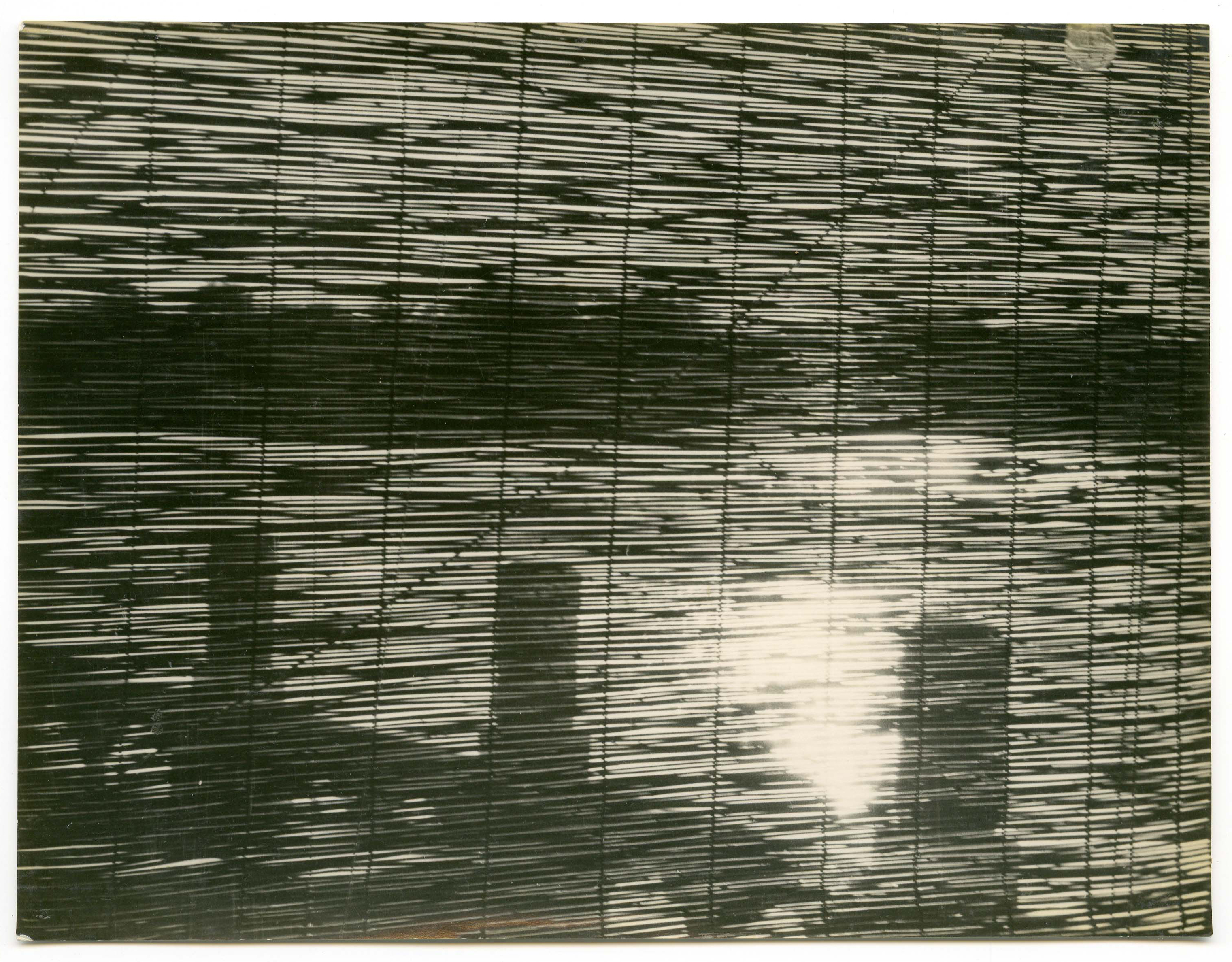

帘映湖光

1930s

银盐纸基

张印泉自幼学习中国传统书画,19岁时开始学习摄影,是与郎静山齐名的摄影家,时人谓之“南郎北张”。

张印泉的摄影活动可以大致分为三个阶段。第一个阶段是从1919年到1927年,是他学习并熟练掌握摄影的技术技巧阶段。第二个阶段是从1927年到1937年,是他摄影创作的黄金时期。他先是个人游历祖国各地的名山大川,进行摄影创作,后担任张学良的摄影服务员,有了更多拍摄照片的机会。第三个阶段即1937年之后,他专注于摄影科学研究、理论著作编写以及为新中国培养摄影工作者。

因为学习摄影的过程是完全根据英文摄影书籍自己摸索,张印泉精研摄影技术,对于摄影技术与艺术的关系有自己的思考与见解,他说:“技术是规矩,艺术是技巧。”,“规矩”是人人都应该遵守的方法,如调焦、曝光、冲洗,“技巧”如构图章法、用光及对人物、景物的表现方法则人各有异,是摄影师的自我修养。在规矩、技巧之上则是一个摄影师的美学观点,张印泉在他创作的黄金时期经历了摄影美学的一次转变。受到中国画审美的影响,张印泉使用照相机之初拍摄的作品追求诗情画意,他认为:“盖艺术摄影,为个人思想之表现,与绘画之理相同——须心先有境也”。这里的绘画自然是中国传统绘画,而重点在于“境”字,即意境。意境在我国的传统美学理论中占重要地位,它是审美主体与客体的有机统一,是客观景物和艺术家情感融合的产物,在情景交融的基础上把观看者带入到忘我的审美体验。张印泉初期的摄影创作都在运用摄影的技术、技巧来追求这样一种美学特点。而1931年“九一八”事变后,张印泉的摄影美学观念有所转变,他在自己编辑的《张印泉摄影集》(未出版)第九集的序言中说:“自己的摄影格调有些变了。以前取材完全求纯美的发挥及符合画意的结构;最近的希冀,除美的条件外,仍求”力”的表现,也许是受环境的刺激的原因吧!——目下中国所需要的新艺术,不是风花雪月,不是旖旎温柔,而是披荆斩棘,是开创奋兴,我很有希望拿这种主义来鼓励自己,以从事摄影。”在这里我们能看到一个知识分子自觉的将救亡图存的功用融入到艺术表达之中,在1937年3月份的《飞鹰摄影杂志》第15期上,张印泉将自己的摄影美学特点归纳为“简洁、明朗、生动、有力”。

本次展览的一组张印泉作品则涵盖了他的两种美学观点。《芭蕉树下》《跋涉》《挑水》《帘映湖光》这四张照片具有较强的“纯美”、“诗意”、“画意”特征。无论是挑担行走山间的劳动者还是公园里支颐沉思的女子,或是透过帘幕的景物轮廓,都是以“求美”为核心的。在这四张照片中摄影运用光线造型的独特性被张印泉发挥的出神入化,尤其是《跋涉》这张照片,光线仿佛被摄影师赋予了可以触摸的质感,丰富了空间的层次,云、光、人、山遥相呼应,营造出宏伟、壮丽、古朴、雄浑的意境。拍摄于1935年的《力挽狂澜》则是张印泉的摄影美学转向现实主义题材并追求“力”的表现的代表作。这张照片拍摄于夏季的湖北黄冈江面,一只小木船在正值汛期长江风浪中逆流而上接近画面之外的江轮,船夫欲抓住空中飞来的缆绳,在此张印泉充分发挥了摄影艺术“瞬间性”的特点,他认为“这时拍摄可以表现出船夫的紧张情绪和绳子的动态”,这是一个静止的瞬间,却又具有强烈的动感,身体前倾的船夫抓取缆绳的力量似乎能够穿透相纸而抓住观赏照片者的心灵。

(苏文祥、许崇宝、黄寺 编写,2015)